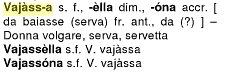

Come tutti tranne Alessandro Sallusti sanno, vajassa in napoletano significa “Donna volgare, serva, servetta”. In un’intervista al TG2 Pino Daniele, uno che di Napoli se ne intende, ha detto che le vajasse sono popolane, donne di modi non precisamente raffinati, ma che non possono in alcun modo essere equiparate a prostitute (siano benedette dagli infiniti numi dell’umana storia) o donnacce.

Come tutti tranne Alessandro Sallusti sanno, vajassa in napoletano significa “Donna volgare, serva, servetta”. In un’intervista al TG2 Pino Daniele, uno che di Napoli se ne intende, ha detto che le vajasse sono popolane, donne di modi non precisamente raffinati, ma che non possono in alcun modo essere equiparate a prostitute (siano benedette dagli infiniti numi dell’umana storia) o donnacce.

Eppure Alessandro Sallusti si prende la briga di tradurre: «la Carfagna ha aggiunto, come postilla, che la sua collega deputata Alessandra Mussolini è una vajassa (donnaccia)». Perché? Non l’ha fatto il Mattino nell’intervista a Mara Carfagna, non l’ha fatto l’Ansa e nemmeno il Tgcom del gruppo Mediaset. Sallusti sì, pur sapendo, come dice poche righe dopo, che «prestigiosi linguisti stanno disquisendo sull’esatto significato della parola, che in alcune traduzioni potrebbe anche non avere un senso necessariamente o certamente offensivo».

Ma Sallusti, uomo pragmatico, uno che bada ai fatti, mica alle chiacchiere accademiche, se ne frega dei linguisti, Sallusti. Lui, nato a Como e direttore di un giornale milanese, preferisce tradurre il napoletano un po’ così, all’impronta, prode guerriero che affronta lingue sconosciute a mani nude senza nemmeno l’usbergo di un dizionario.

Perché? Perché Sallusti, scrivendo quell’articolo, aveva un urgente bisogno di invertire il ruolo dei due personaggi coinvolti nella vicenda. Stando alla cronaca, Mara Carfagna è stata offesa per prima da Alessandra Mussolini, la quale, con gesto di signorilità più prossima a quella dei bulletti di quartiere che a quella di una persona bene educata, ha fotografato la ministra con un telefonino nell’aula di Montecitorio, mentre conversava con il capogruppo dei finiani. Sallusti doveva urgentemente additare Mara Carfagna — rea di tentato allontanamento dal partito del Capo — come colei che dà della donnaccia a un’alleata. Gli alleati del Capo non possono avere torto, i suoi nemici non possono avere ragione. Per un bravo servitore del Capo, rendere antipatici al pubblico i suoi avversari del giorno val bene una traduzione a cazzo di cane.

Peraltro Sallusti è uno che di inversione di torti e ragioni se ne intende. In una recente intervista al Fatto ha dichiarato: «Scoprii solo da studente, su un libro scolastico della Laterza, che mio nonno, Biagio, tenente colonnello sulla piazza di Como, finito a Salò senza essere stato fascista, era stato fucilato dai partigiani. (…) Scoprivo che dopo quattro vigliacchi rifiuti dei suoi superiori di grado, perché la Repubblica di Salò era ormai alla fine e i partigiani alle porte, mio nonno aveva accettato di dirigere il tribunale che doveva giudicare Aldo Pucher, partigiano accusato per l’omicidio del federale Aldo Resega».

Meno male che in rete c’è la nipote di Giancarlo Puecher*, pronta a scorciare le già corte gambette delle panzane sallustiane. Già, perché Giancarlo Puecher** non fu condannato a morte quando «la Repubblica di Salò era ormai alla fine», ma il 23 dicembre 1943, cioè all’alba dei nefasti repubblichini. Giancarlo Puecher fu condannato a morte per rappresaglia, non per omicidio. Giancarlo Puecher fu condannato a morte da un tribunale speciale fascista, non da un generico tribunale, e solo un fascista poteva dirigere un tribunale speciale fascista, dunque il nonno di Alessandro Sallusti non poteva non essere fascista.

Tre balle in sei righe, e anche queste mirate al medesimo effetto: scambiare torti e ragioni, vittime e carnefici. Lascio al lettore il non arduo compito di stabilire chi è la vajassa in questo caso.

——

* Articolo che merita una lettura integrale.

** Alessandro Sallusti è anche dev’essere uno che si diverte a storpiare i nomi di chi non gli va a genio, un po’ come i bambini dell’asilo.

Il castello dei fantasmi incrociati

Il castello dei fantasmi incrociati Bottega di lettura

Bottega di lettura i monologhi della varechina

i monologhi della varechina sacripante!

sacripante!